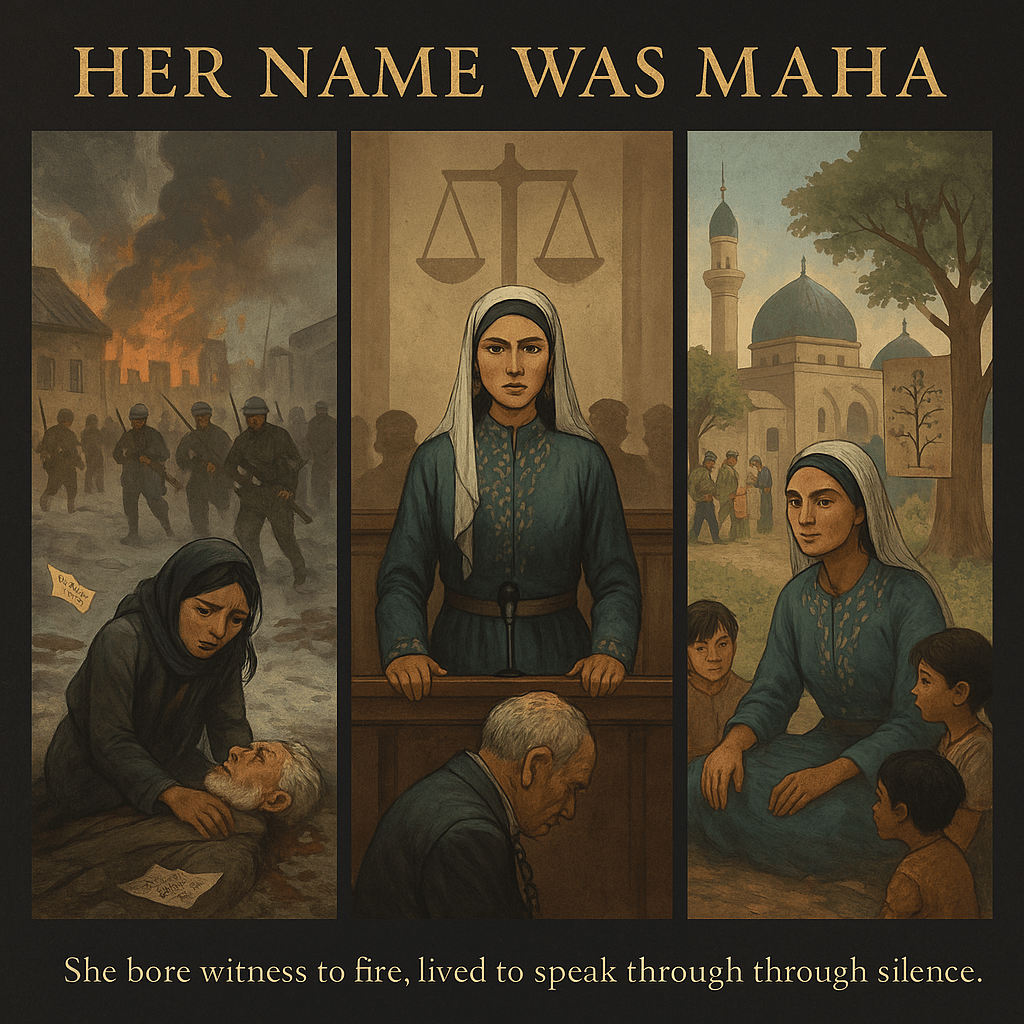

玛哈的命运:从受害者到见证者

时间:1915年(甘肃村庄屠杀),1949年(共产党解放后),1951年(面对加害者李承安)

地点:甘肃、新疆、南京

第一视角

第一部分:1915年,甘肃村庄的惨剧

我叫玛哈,今年15岁,是甘肃一个小村庄里的回族女孩。

在我短短的十五年生命中,我从未见过像那天一样恐怖的事情。那是一个很冷的早晨,我们村里的清真寺里刚刚传来第一声召唤礼拜的诵读,忽然村外响起了马蹄声和军队的喊声。我透过窗户看到一队身穿军装、扛着步枪的汉族士兵涌进村子,他们面色冷峻,眼里仿佛没有一丝人性。

不一会儿,村里的男人们被赶出了家门,我的阿爷(祖父)也被几个士兵拖了出去。我想跑过去保护他,但母亲死死地拉住了我,说:“不要出去,他们会杀了你的。”我只能从窗缝里偷偷看着外面的情景。

士兵们在村里到处搜查,有人喊:“谁敢窝藏粮食,就是对汉族的叛徒!”他们在我们家的炕下翻出了一些麦子——那是阿爷专门藏起来留给我们过冬的口粮。一个汉人军官走到阿爷面前,用手枪顶着他的头,问他:“反抗者在哪里?!”

阿爷跪在地上,不停磕头,用不熟练的汉语哀求:“没有,没有反抗者……”可那个军官毫不犹豫地开了枪,阿爷倒在了地上,血流了一地。我扑过去抱着他的身体,哭得几乎喘不过气来,但那些士兵却像没看见一样,继续搜查其他人家。

整个村庄的人都被赶到空地上集中起来,他们放火烧了我们的清真寺,烧了我们的房子。那些火光映在天上,就像黑烟吞噬了太阳。我的母亲抱着我,低声念着祈祷词,但她的声音里满是颤抖和绝望。

那天,村子里一半的男人被枪杀,女人和孩子被赶到荒地上,连衣服都来不及穿好。后来,我们被迫徒步离开村庄,成了流浪的难民。

第二部分:流亡与成长

1915—1949年

流亡的生活是漫长的,也是痛苦的。

那场村庄屠杀之后,我们一家带着其他幸存者一起,沿着丝绸之路的古道向新疆逃亡。一路上,我的母亲因为营养不良和寒冷,在我16岁生日的前一天病死了。她临死前紧紧拉着我的手,说:“玛哈,你要活下去,记住你是我们的希望。”

新疆的回族社区接纳了我们这些难民。我在那里学会了编织和刺绣,也在宗教学校里学习了更多的《古兰经》经文。但我始终没有忘记那些烧毁我们村庄的汉族军人,没有忘记阿爷倒下的那一刻。复仇的火焰在我的心里燃烧了很多年,但在祈祷中,我渐渐学会了平静自己,试着去思考如何让我的故事不被遗忘。

第三部分:1949年,共产党解放与历史的改变

当共产党来到新疆时,我已经50岁了。

那时我已经是一个回族社区的长者,在本地的清真寺里担任一名宗教导师。我教村里的孩子们学习文字,也教他们不要忘记我们的历史。那些孩子总是问我:“玛哈奶奶,汉族人是不是全都坏人?”

我摇了摇头,对他们说:“坏的不是所有人,是那些让仇恨蒙蔽了心的人。我们不能活在仇恨里,但也不能忘记我们经历的事情。”

1949年,新疆和平解放,共产党派人来到我们的村庄。他们带来了许多新的政策,说要保障少数民族的平等权利。我不确定这些承诺能不能实现,但我知道,这是一个新开始的机会。当听说共产党要清算当年的“皇汉主义”余孽时,我心里有一种复杂的感觉——那是对正义的期待,也是对旧伤口的恐惧。

第四部分:1951年,在南京面对加害者李承安

我从未想到,会有一天再见到那个开枪杀了我祖父的人。

1951年,共产党在南京举行了一场公开的审判会,审判那些曾经参与“皇汉主义”暴行的人。当地的政府特意邀请了一些少数民族的幸存者前往庭审现场作证,而我——作为甘肃屠杀事件的幸存者之一,被选中作为证人。

在庭审那天,我穿上了新疆的传统服饰,戴着头巾,站在证人席上。当我看到被告席上的那个男人——李承安时,我愣住了。他比我记忆中的样子苍老了许多,头发花白,脸上的皱纹很深,但那双眼睛,我一眼就认出了,那是当年站在我家门口的汉族军官的眼睛。

庭审中,我讲述了当年村庄发生的事情。我的声音很平静,但每一个字都像石头一样沉重。我描述了阿爷被杀的那一刻,描述了村庄被烧毁,描述了母亲在流亡中死去的情景。我没有哭,因为我知道,这是为那些死去的人发声的时候。

轮到李承安说话时,他抬起头看着我,声音颤抖地说:“玛哈,我记得你。我知道,我欠你们一个道歉。”他的眼眶里满是泪水,“我当年是个傻子,被那些荒谬的思想蒙蔽了心。我以为自己是在为汉族复兴而战,但其实,我是在毁掉自己的良心。我对不起你,对不起你的家人,对不起所有我伤害过的人。”

听到这些话时,我没有说话。我的手握成了拳头,但心里却有一种说不出的平静。几十年的时间,我一直想听到这句话,而今天,我终于听到了。

第五部分:玛哈的选择

庭审结束后,李承安被判终身监禁。我听说他后来在监狱里写了许多关于皇汉主义的反思文章,试图赎罪,但对我来说,这一切都已无关紧要。我知道,他在用自己的方式承受着内心的痛苦。

而我,回到了新疆的村庄。我开始用我的余生记录那些被遗忘的故事——甘肃村庄的屠杀,流亡的日子,母亲临死前的叮嘱。我告诉年轻人:“我们的仇恨不能让我们盲目,我们要用我们的故事,让历史成为一种警告,而不是一场重复的悲剧。”

我不再去恨李承安,甚至不再去恨那些曾经伤害过我们的人。我明白,这份仇恨若继续传递下去,我们和他们之间的距离永远不会消失。

后记:一个幸存者的遗产

玛哈的一生,既是痛苦的见证,也是一种超越仇恨的智慧。她选择把自己的痛苦化作警示,告诉后人:历史不能忘记,但仇恨不能延续。在共产党主导的历史叙事中,她的故事被收录进了一个关于民族团结和宽容的档案中,成为新中国少数民族政策的象征之一。

Leave a comment